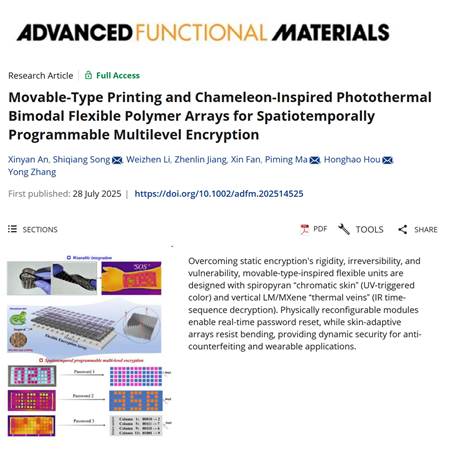

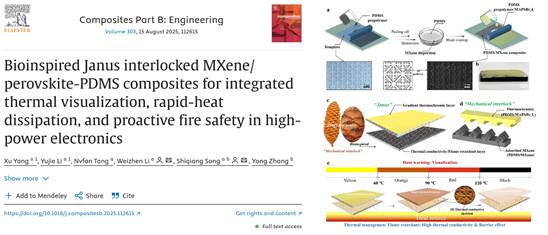

近日,化学化工学院宋仕强副教授指导硕士研究生安新妍、杨旭分别在学术期刊《Advanced Functional Materials》(中科院一区Top,影响因子19)、《Composites Part B: Engineering》(中科院一区Top,影响因子14.2)上发表了题为“Movable-type Printing and Chameleon-Inspired PhotothermalBimodal Flexible Polymer Arrays for Spatiotemporally Programmable MultilevelEncryption”和“Bioinspired Janus Interlocked MXene/Perovskite-PDMSComposites for Integrated Thermal Visualization, Rapid-heat Dissipation, andProactive Fire Safety in High-Power Electronics”的研究论文。

传统加密就像刻在石头上的文字:一旦刻好无法修改,被偷看就彻底暴露。研究团队从中国四大发明之一的活字印刷获得灵感,每个字块能自由重组,就像密码可随时重置;又从变色龙皮肤变色原理发现奥秘,它能通过结构变化瞬间切换颜色警示天敌。基于这两大自然智慧,团队创造了会“变装”的加密材料:“变色龙皮肤”层:表面植入特殊感光分子(螺吡喃/螺吡嗪)。当紫外光照射时,分子结构在0.9秒内变形开环,像魔法般显露出红色/蓝色密码(如027),40-70秒后自动消失,实现“阅后即焚”。“活字内核”层:内部构建垂直排列的液态金属/MXene"导热神经网络"。通过仿生"砖块-砂浆"结构(热导率高达5.56 W・m⁻¹・K⁻¹,超普通材料35倍),不同模块产生差异化热响应。加热时,高导热单元如“热敏快车”迅速显影,低导热单元似“慢速密码”延迟浮现,通过红外设备可时序解读多层信息(如“358”→“2769”)。用户只需像拼乐高一样物理重排模块,即可现场重置密钥;柔性PDMS基底让阵列如“第二皮肤”般紧贴曲面,为可穿戴设备提供动态防护。这项融合仿生智慧与纳米材料的突破,为高价值防伪、机密穿戴设备及动态认证领域树立了全新范式。

电子产品发热如同人体发烧:传统散热片像冰袋只能被动降温,无法预警危险。团队发现松果鳞片是天然的温度计:干燥时自动打开散热,潮湿时闭合锁水,完美保护种子。模仿这种智能开合机制,团队为芯片打造了“会报警的散热铠甲”:“散热骨架层”:采用3D雪花状PDMS框架,注入MXene纳米片(厚度仅原子级的超薄导热材料)形成“导热高速公路”,热导率提升680%,同时阻燃性能倍增。“预警皮肤层”:嵌入热致变色钙钛矿晶体(MAPbBrI)。当温度超标时,材料像交通信号灯般从黄→橙→红→黑渐变,秒级提示过热风险。这种"感知-散热-防火"三位一体设计,可显著降低5G基站、AI服务器等高功率设备的火灾风险。

宋仕强副教授为通讯作者,2022级硕士生安新妍、杨旭分别为第一作者。本研究得到了国家自然科学基金(52003151)和上海市自然科学基金面上项目(24ZR1426900)的支持与资助。